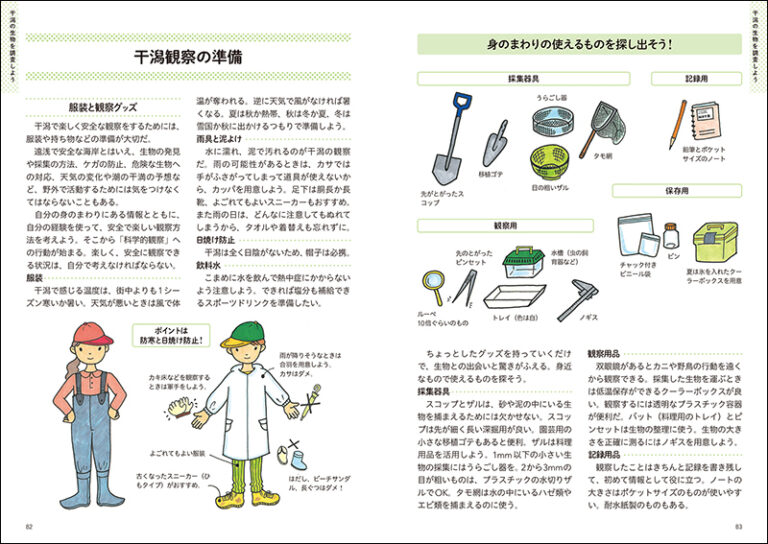

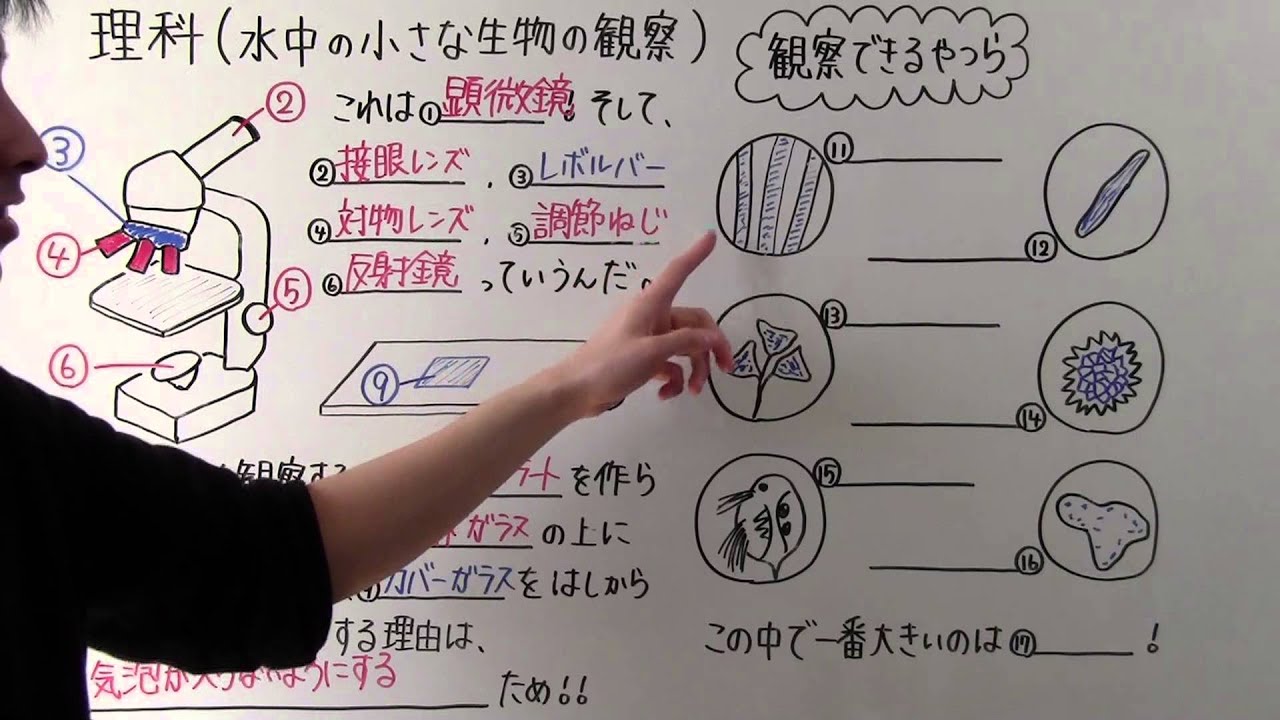

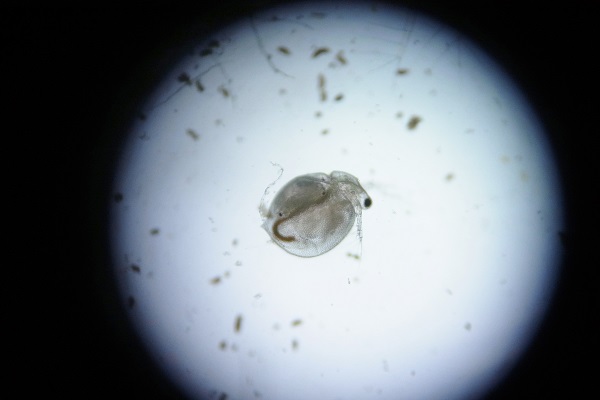

水生生物を調べて水質を判定する方法は、以下のようなステップで進めます。 ステップ1: 水生生物を採集する ステップ2: 何がどれだけいるか数える ステップ3: 点数を数えて、水質を判定する 意外と簡単!? とはいえ、まず、生き物がどこにいるのか、目ぼしをつける必要があります。生物の観察 1 生物の観察 Ⅰ 身近な素材を使って,水中の微小な生物を確実に観察することができる観察 ・実験例 1 観察・実験のあらまし 水中の微小な生物の観察は,生徒にとって興味・関心の高いところである。 しかし,実際に行っ てみると,顕微鏡操作が不慣れでピントを合わせることができなかったり,生物がいなかったりな ど、観察できないことが自然観察指導員 自然観察指導員 すでに自然観察指導員の方 自然観察指導員講習会に申し込む このたび日本自然保護協会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため全職員の在宅勤務を推進しております。 自然観察指導員に関する各種お

生物観察の鬼 おーちゃん 顔

生物 観察

生物 観察- 環境保全 関心高める 延岡高生、家田湿原など観察 21年10月21日 延岡高(川越勇二校長、718人)普通科1年生は15日、延岡市北川町の川坂・家田水生生物を観察したり、種類の見分けの上で細かいところを見るために使います。 10ピンセット 生物をバット上で広げたり、より分けたりするのに使います。先が細くとがったものがよい。小さい生物には、スポイトも便利。 11ものさし、巻尺

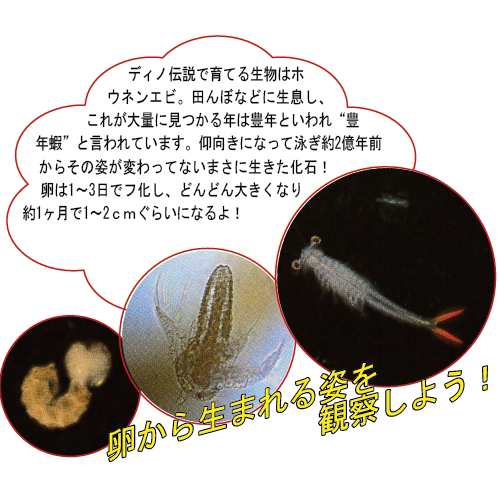

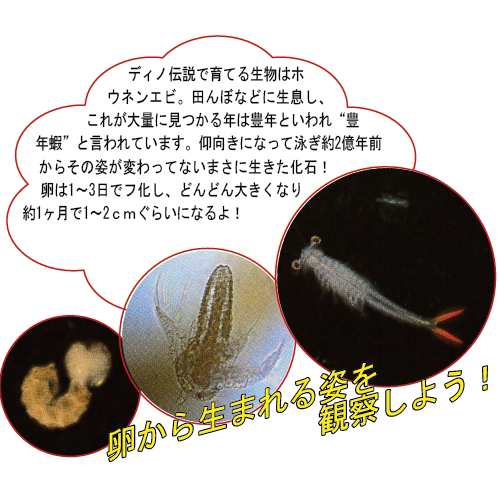

ディノ伝説 生物観察キット 自由研究 観察セット 飼育キット 古代生物 ホウネンエビ 豊年蝦 の通販はau Pay マーケット 株式会社ポニー

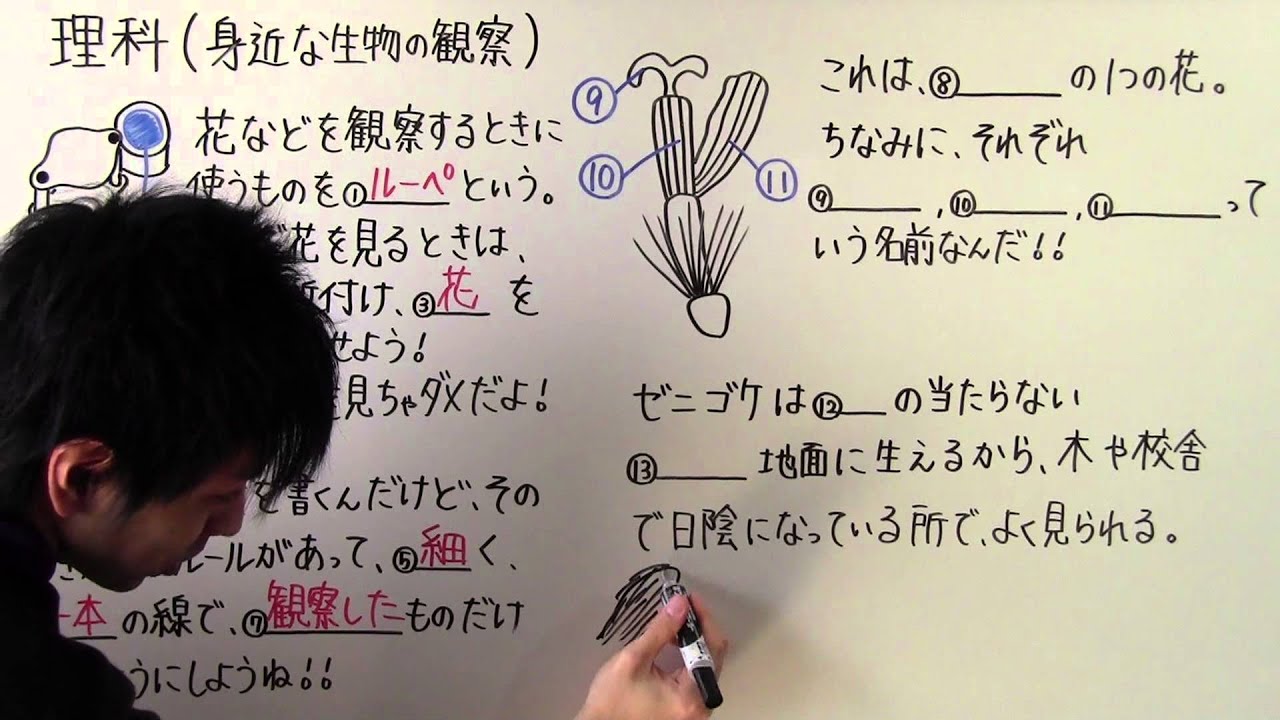

生物の観察 身近な生物の観察を行い,生物に対す る興味・関心を高める。 ルーペや双眼実体顕微鏡などを用い て,校庭や学校周辺の生物の観察を行い, スケッチなどで記録する。 大きさ,色,形,生活場所の環境などに実体顕微鏡用の照明装置を超高輝度白色LEDを使って500円ぐらいで作ってみました。 -授業編- 実験書を見て、授業でやったことのあるものも紹介することにしました。 (1)原形質流動・分離・復帰の観察(01.10.19)私は、時間の関係でこの3つを1時間でやってしまいます(^_^;) (2)体細胞分裂(00.6.18)簡単な方法です。 染色液に漬け込んでつぶしてみるだけ また、奥行きのあるものが観察しにくい 長時間使うと手ブレにより酔いやすい 室内で細かいもの、特に鉱物や宝石などを観察・鑑定する場合は倍以上もアリですが、野外の自然観察に限って言えば、高倍率は文字通り「無用の長物」となってしまいかねません。 野外で持ち歩いて昆虫の顔や脚、植物の細かな構造など、特に観察する対象を限定せず色々見

生物試料の観察 自然研究講座 細胞分化研究室 出野 卓也 0.はじめに このテキストでは、走査型電子顕微鏡の 原理を簡単に説明した上で、生物試料の基 本的な処理方法について解説する。操作電 子顕微鏡の操作方法については、機種やメ ーカーによって異なる点があるため、実物 (jxa840a)を原核生物と真核生物の観察(イシクラゲ他) 身の回りの原核生物や真核生物を観察し,その形や大きさから共通点や相違点を調べる。 難易度 可能時期 教材の入手日数 準備時間 実施時間 ★☆☆ 春~秋 1日 30分 40分 目的と内容 生徒達は,中学校までに真核生物の細胞や組織の観察を行っている小学校理科の観察,実験の手引き 第6学年b(1) 人の体のつくりと働き (pdf960kb) 小学校理科の観察,実験の手引き 第6学年b(2) 植物の養分と水の通り道 (pdf1139kb) 小学校理科の観察,実験の手引き 第6学年b(3) 生物と環境 (pdf1285kb)

中学理科 Tweet Pocket Widget 各単元のページでは以下のルールに基づいて記事を書いています。 ご注意ください。 赤字 は入試やテストに出てくる頻出語句や公式や重要な現象 (基本的にこれを覚えればOK) 青字 は難関校の入試で問われるような語句 (本気で小学校理科における野外での生物観察を指導する自信と動植物の認知度に関する因果モデル―教員養成系大学生に対する調査― 佐藤 綾 , 栗原 淳一 理科教育学研究 58(1), 1326, 17生物の観察は小学校低学年から実施されており,観察記録の記入方法なども学習している。 その時,生徒はどのような観察の注意点や生物スケッチ,観察記録を書くように指導されたの か,生徒の記憶の範囲内でアンケート調査を実施する。 本校は学力の到達度に差がある生徒が多く,小学校

水辺の生物観察と生物多様性 信州環境カレッジ

60fps対応のなめらか映像 生物観察や工場ラインチェックに Microlinks製 Vitiny Hdmi接続 Um18 デジタル実体顕微鏡 ランキングtop10 遠距離マイクロスコープ

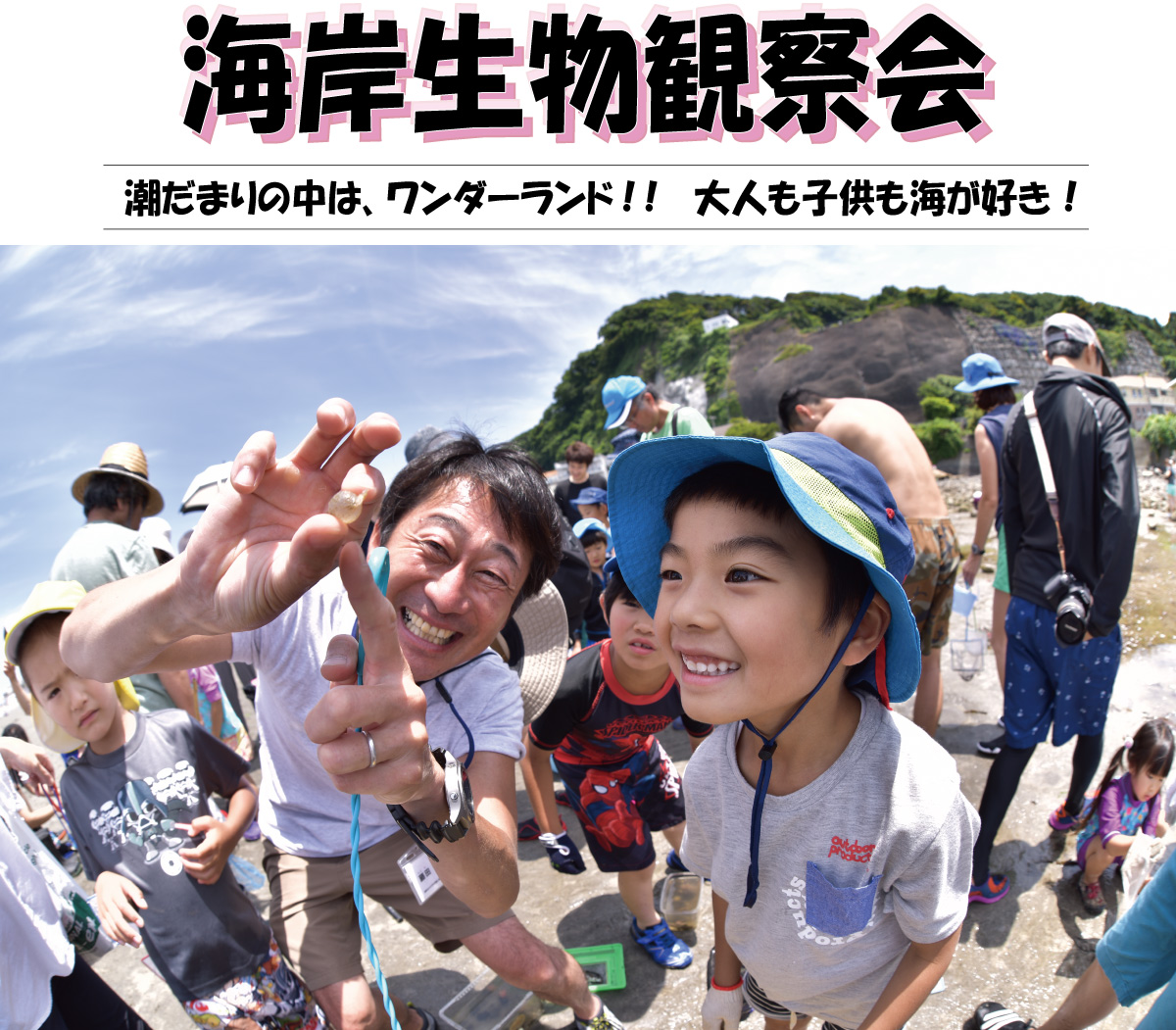

細胞分裂の観察 細胞分裂の観察実験に、タマネギやソラマメなどの根がよく利用されます。 根の先端近く ( 成長点 最先端の少し上の部分)がもっとも細胞分裂がさかんに行われているので、観察に適しています。 なお最先端は 根冠 (こんかん)と呼ばれ、成長点を保護するものです。 根の先端近くが最も成長するため、下の図だとウの部分が最も海岸生物を観察しましょう。 観察のやり方 場所や生き物に応じた観察方法があります。 楽しく学んで観察しよう! 磯で見られる生き物リスト 日本海側で観察された海岸生物をご紹介します。 スナガニ調査ハンドブック スナガニ調査による環境変化・影響の研究を行っています。 人目のごどんな生物が現れるかを観察し、それらがどんな役割を果たしている考えよう。 分解と循環は、自然界で重要な問題であることを理解したい。 →参考図書「校庭の生き物ウォッチング」 中~上級 身近な野鳥、カラスを観察しよう 野鳥の中で、大きくて観察しやすいのがカラスだ。 身近な

昆虫 標本 Sale開催中 虫 実物 本物 生物 観察 文鎮 レジン 樹脂封入 生体 生物学的教育楽器 剥製

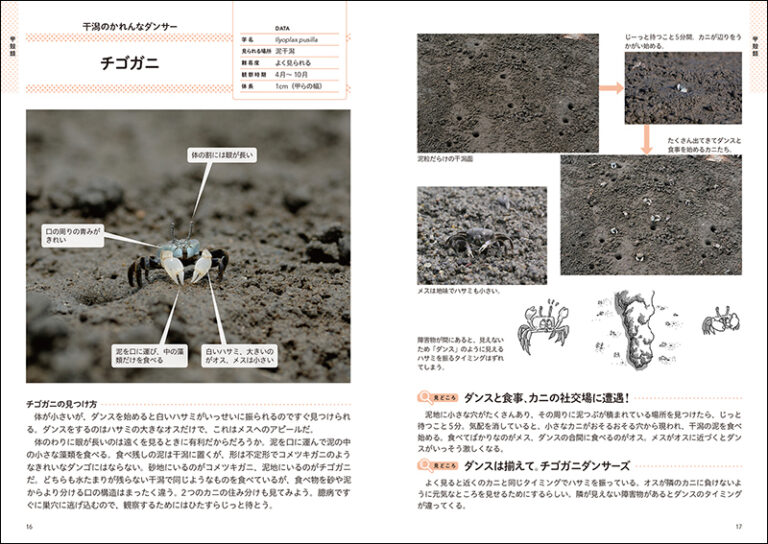

干潟生物観察図鑑 株式会社誠文堂新光社

解説 血球の観察 p35~38 実験 色素胞の観察 p39~40 解説 色素胞の観察 p41~43 実験 ニワトリ胚の観察 p44~46 解説 ニワトリ胚の観察 p47~p4 9 後書き p50 平成29年2月15日 生野高等学校生物教室生物顕微鏡 生物顕微鏡は光学顕微鏡の一種で、主に細胞やその切片の観察に使用される顕微鏡です。 レボルバ式の回転機構をもち、複数の対物レンズを装着することで数十倍から数千倍の観察をおこなう事ができます。 蛍光顕微鏡の商品一覧はこちら 光学顕微鏡 金属顕微鏡 光学顕微鏡 蛍光顕微鏡 顕微鏡入門ガイド トップへ戻る生物の特徴について予想や仮説をもつ。 生物を虫眼鏡などを使って観察する。 調べた結果から,わかったことを話し合う。 特徴をまとめる。 生物は,色,形,大きさなどがそれぞれ違う。 見方や考え方 互 いに描いたものを見比べながら,形や色,

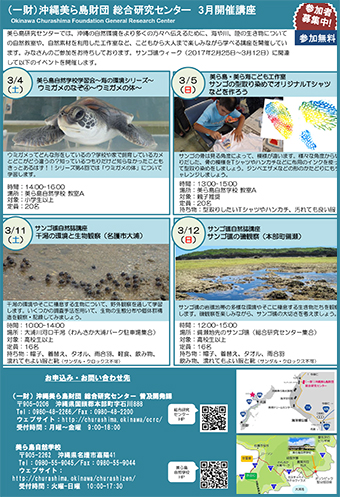

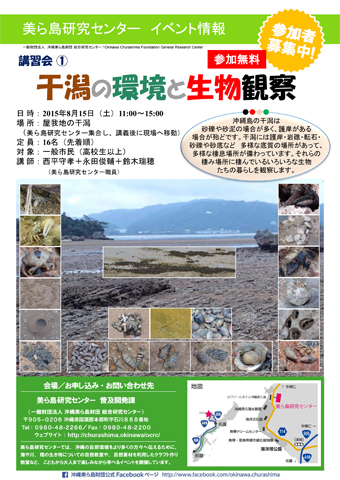

サンゴ礁自然誌講座 干潟の環境と生物観察 イベント情報 一般財団法人 沖縄美ら島財団

清流のしるし 生物観察 盛岡 中津川で杜陵小児童 岩手日報 Iwate Nippo

畠島の長期観察種や危険生物を含め、白浜の海岸でみられる240種+αを掲載しています。 協力 本書は、「ガイドブックを利用した臨海実習・海岸観察会」の事業において、船の科学館「海の学びミュージアムサポート」の支援を得て作成されています。 お詫びと訂正 本書の内容に以下の1 身のまわりの生物の観察 動物や植物の生息場所は,種類によってちがっている。 → スケッチは細い線ではっきりかく。線は重ねず,影をつけない。 2 観察器具の使い方 → ⑴ ルーペ 持ち運びが簡単で手軽に観察できる。倍率は10倍程度。環境学習資料(水生生物の調査・観察) 資料名称 内容 入手方法 神奈川県版河川生物の絵解き検索() 河川のモニタリング調査(底生動物を中心とした生物調査等)に参加される調査員の方向けに作成しました。 水質との関連が深い水生昆虫を始め

理科 中1 2 水中の小さな生物の観察 Youtube

生物観察実験ハンドブック 今堀宏三ほか編著 高山文庫 古本 中古本 古書籍の通販は 日本の古本屋 日本の古本屋

生物顕微鏡は、基本的に透過光によって観察を行います。 しかし、照明法で見たように、試料によって無色透明であったり、光を通さなかったりなど、さまざまな対象があるため、光の性質を利用してそれぞれに適した観察法が開発されてきました。 主な観察法の特徴は下記の通りです。 光の散乱や回折、偏光、干渉、蛍光といった性質を利用して、観察法が@d q ŁC Ȃǂ ώ@ ł ܂ B Ȃ C ώ@ Ώۂ͍ Ɍ 炸 C ̖сE E Ȃǂ ̂ ̂͌ 邱 Ƃ ł ܂ B

浮野の里で親子自然観察会 水生生物 昆虫 を開催します 加須市

生物観察の鬼

海辺の生物観察事典 自然の観察事典 英智 小田 一成 川嶋 本 通販 Amazon

海岸生物観察会 Npo パパラギ 海と自然の教室

水生生物観察会 島本町ホームページ

身近な生物の観察 の問題のわからないを5分で解決 映像授業のtry It トライイット

ヤバすぎる夜の生物観察 Youtube

江ノ島 鎌倉 海岸生物観察会 で海の生き物と触れ合おう Mamamoana ママモアナ 湘南

生物観察 カエル ミジンコ つくば開成学園高等学校

Linkstar Store おーちゃんねる 名言tシャツ 生物観察の鬼です ブラック

磯浜の生物観察ハンドブック 磯浜の生態学入門 自然科学への招待 3 秋山 章男 本 通販 Amazon

干潟の生物観察会 Living和歌山

ドキドキ ワクワク 夜の海岸生物観察 海と日本project In えひめ

スタディピア 身近な生物の観察

単眼鏡 お洒落 望遠鏡の シリーズ12x50高倍率広角レンズbak4プリズム多層コーティング技術スターライトレンズ防水 防曇 耐衝撃 滑り止めポータブル屋外野生生物観察登山コンサートスポーツウォッチング花火大会

干潟生物観察図鑑 株式会社誠文堂新光社

理科 中1 1 身近な生物の観察 Youtube

海のミュージアム 磯の生物観察会 21年4 5月 足柄下郡真鶴町 子供とお出かけ情報 いこーよ

中1理科 身近な生物の観察 練習編1 映像授業のtry It トライイット

身近な生物の観察 の勉強法のわからないを5分で解決 映像授業のtry It トライイット

海岸生物観察 海岸ウオーキング エコストア パパラギ

生物観察の ヴォニです ろば刺しさんが べっこう飴を売ったが生物観察の鬼しか買ってくれない に星を3個つけました ボケて Bokete

図解生物観察事典 岡村はた ほか著 室井綽 監修 天地人堂 古本 中古本 古書籍の通販は 日本の古本屋 日本の古本屋

生物観察の鬼の面白ネタ 写真 画像 の人気まとめ タグ ボケて Bokete

水生生物観察会 三島市立佐野小学校

Linkstar Store おーちゃんねる 名言tシャツ 生物観察の鬼です ブラック

ディノ伝説 生物観察キット 自由研究 観察セット 飼育キット 古代生物 ホウネンエビ 豊年蝦 の通販はau Pay マーケット 株式会社ポニー

生物観察の鬼 おーちゃん 顔

楽天ブックス スケッチで実験 観察 生物の描き方とコツ 内山 裕之 本

海のミュージアム 磯の生物観察会 海の自然実感教室 21年5月15日

江ノ島 鎌倉 海岸生物観察会 で海の生き物と触れ合おう Mamamoana ママモアナ 湘南

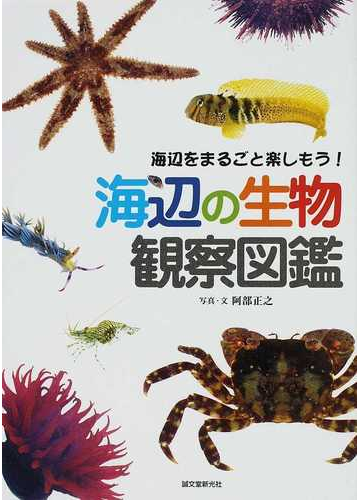

海辺の生物観察図鑑 海辺をまるごと楽しもう の通販 阿部 正之 紙の本 Honto本の通販ストア

瀬戸臨海実験所

高校生が自然ガイド 奥間川で生物観察会 辺土名高校 琉球新報デジタル 沖縄のニュース速報 情報サイト

Linkstar Store おーちゃんねる 名言tシャツ 生物観察の鬼です ブラック

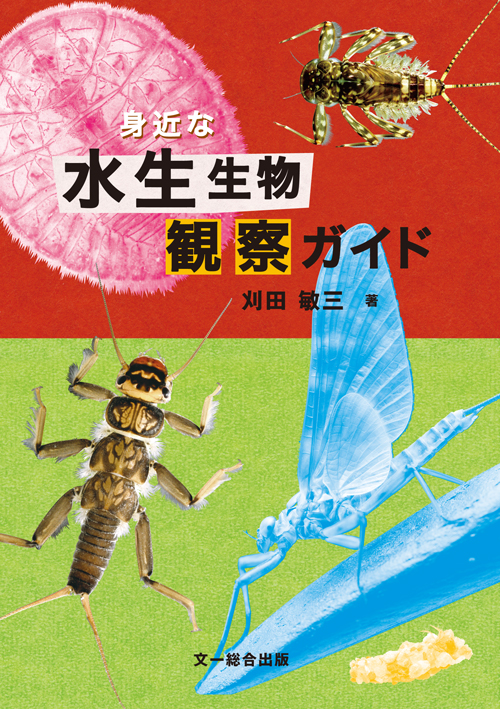

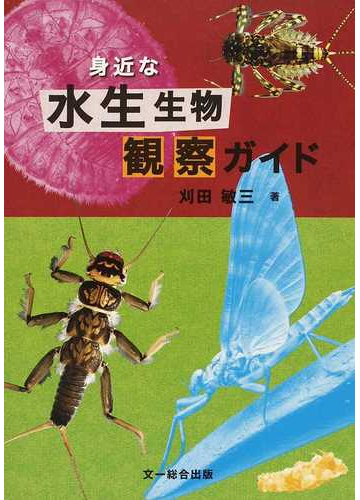

身近な水生生物観察ガイド 刈田 敏三 本 通販 Amazon

過去の 親子で見る自然散策と水辺の生物観察 の様子 寝屋川市

身近な水生生物観察ガイド

顕微鏡で生物観察 つくば開成学園高等学校

石畑水生生物観察園 みはる暮らし 三春町ホームページ

水生生物観察会in宇佐 生活協同組合 コープおおいた

身近な水生生物観察ガイド

川にいる生き物について楽しく学ぼう 手稲土功川で前田北小学校児童が生物観察 札幌市手稲区

海岸生物観察会 Npo パパラギ 海と自然の教室

磯の生物 観察会 こうちゃんの Collection Room

くぬぎの森の生物と水中生物観察 三富今昔村の最新情報 子供とお出かけ情報 いこーよ

理科 中1 身近な生物の観察 中学生 理科のノート Clearnote

原生生物の採集と観察 2 原生生物の観察法

海辺の生物観察図鑑 メルカリ

生物観察の鬼 Twitter Search Twitter

いきものかんさつしーと ゲンジボタル 足立区生物園 すき がみつかる 放課後たのしーと

アシュクロフト على تويتر 生物観察の鬼

身近な水生生物観察ガイドの通販 刈田 敏三 紙の本 Honto本の通販ストア

緊急企画 土壌生物観察会 ようこそ甫喜ヶ峰森林公園へ

夏の生物 観察日記 O O Rascaruさんのブログ

講習会 1 干潟の環境と生物観察 イベント情報 一般財団法人 沖縄美ら島財団

まるみえダブル観察器 理科教材 備品 生物観察 46 リコメン堂ホームライフ館 通販 Yahoo ショッピング

水生生物観察会 宇佐 In駅館川 くみかつブログ

中1 理科 中1 身近な生物の観察まとめ 中学生 理科のノート Clearnote

生物観察の鬼 Twitter Search Twitter

生物観察会を行いました 入船公園

中1 中1科学 身のまわりの生物の観察 中学生 理科のノート Clearnote

生物観察会 五感を使って川を感じよう が開催されました 東海大学の新たな地域連携 To Collaboプログラム Coc 地 知 の拠点整備事業

Linkstar Store おーちゃんねる 名言tシャツ 生物観察の鬼です キッズ ホワイト

楽天ブックス 身近な水生生物観察ガイド 刈田敏三 本

生物観察の鬼といえば 年05月11日の人物2人以上のボケ ボケて Bokete

海岸生物観察 海岸ウオーキング エコストア パパラギ

ディノ伝説 生物観察キット 自由研究 観察セット 飼育キット 古代生物 ホウネンエビ 豊年蝦 の通販はau Pay マーケット 株式会社ポニー

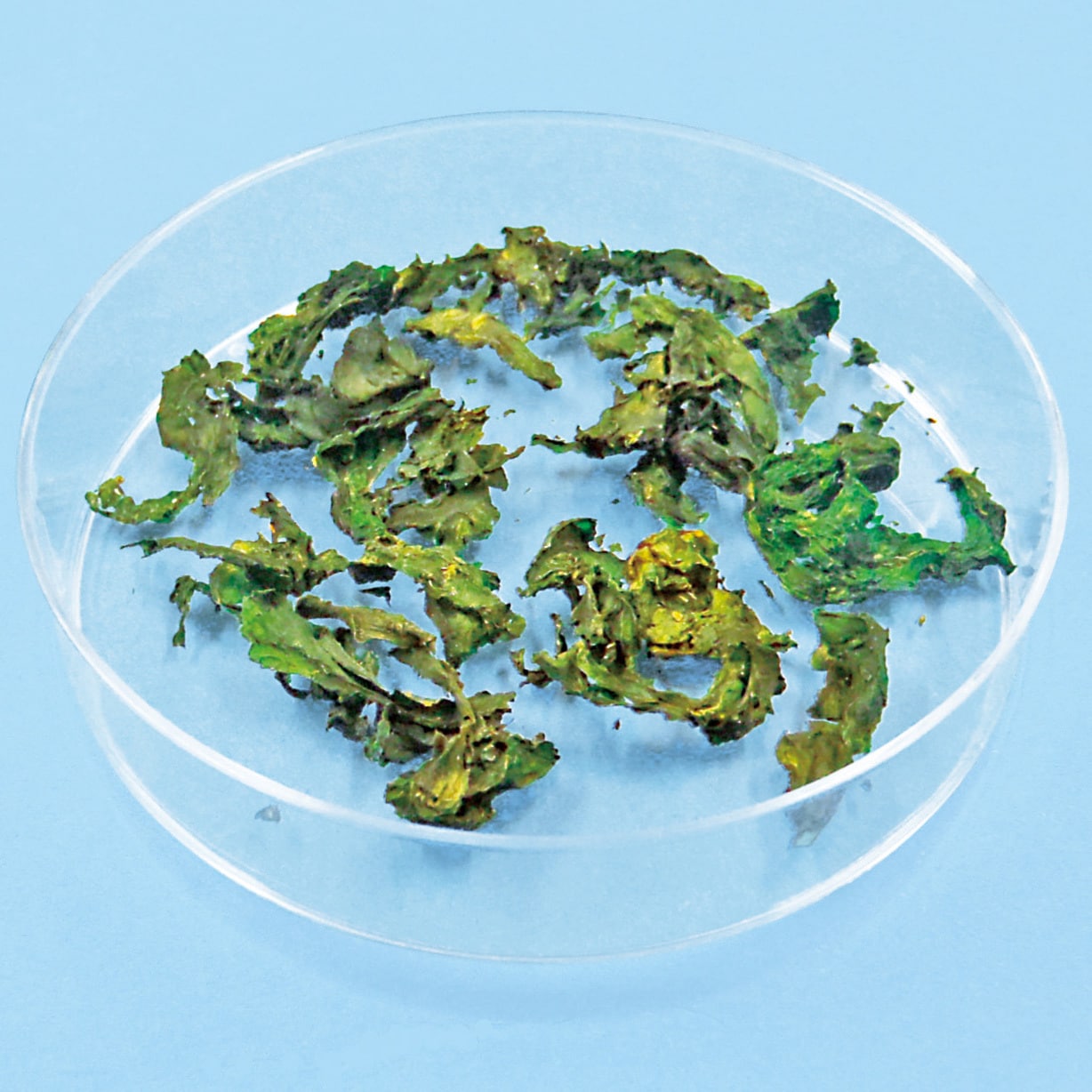

L55 7080 生物観察教材 イシクラゲ 原核生物 ナリカ 1g L55 7080 1個 通販モノタロウ

生物観察ってやっぱり面白い 奄美大島ダイビングショップ ダイビングショップネバーランド

キッズの好奇心 探究心を育てる 夏休みイベント 生物観察へ行こう アエルデ

生物観察日記

なぜおーちゃんは教師ではなく生物観察の鬼になったんですか Questionbox

微小生物観察用小型水そう 1個 Y 学林舎 通販 Yahoo ショッピング

図解 生物観察事典 はた 岡村 米太郎 前田 光政 橋本 綽 室井 本 通販 Amazon

かんな川水辺の楽校 水生生物観察会 グッドぐんま 2

江ノ島 鎌倉 海岸生物観察会 で海の生き物と触れ合おう Mamamoana ママモアナ 湘南

伊豆の国市 7月31日狩野川水生生物観察会を開催

干潟生物観察図鑑 干潟に潜む生き物の生態と見つけ方がわかる 利夫 風呂田 聖典 多留 武弘 中村 本 通販 Amazon

Linkstar Store おーちゃんねる 名言tシャツ 生物観察の鬼です ホワイト

1

干潟生物観察図鑑 株式会社誠文堂新光社

生物観察の鬼です とは 意味や言葉の使い方 概要 元ネタ など 意味解説辞典

生物観察の鬼が見つけた新種 甲虫へのボケ ボケて Bokete

まるで海の宝箱 磯の生物観察会を取材 海と日本project In かながわ

生物観察 つくば開成学園高等学校

平良港湾事務所

海岸生物観察会 Npo パパラギ 海と自然の教室

中1 身のまわりの生物 中学生 理科のノート Clearnote

水生生物観察の様子 神奈川県ホームページ

生物観察の鬼の面白ネタ 写真 画像 の人気まとめ タグ ボケて Bokete

生物観察会 ふるさと谷汲 揖斐川町谷汲

3

おーちゃん 昆虫採集の神様 鬼 というのは元々は死者の魂を意味する つまり亡霊 亡者 生物観察の鬼 とは 生物観察 のためなら何でもする恐ろしい怪物 という意味と 生物観察の魅力に取り憑かれてしまった亡者 という意味を併せもっているのだ

椋の木体験教室 第7回 三隈川の水生生物観察と水質調査 日田市若宮公民館

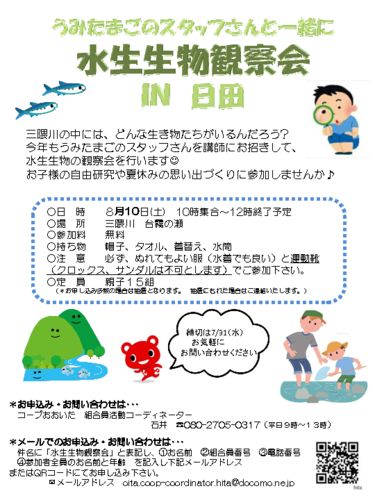

うみたまごのスタッフさんと 水生生物観察会in日田 生活協同組合 コープおおいた

0 件のコメント:

コメントを投稿